このブログ記事を書いている人:ホンネ母さん

京都大学卒(文系)の3児の母。夫も京都大学と京都大学大学院を卒業(理系)。

我が家の3人の子供の子育てで実際に使って役に立った、本やおもちゃ・ドリル・知育玩具を紹介します。サイトを見ている皆さんが、素敵なおもちゃに出会えますように。

図鑑やドリルのおすすめ記事一覧はこちら↓

◆男の子が選んだ「小学館図鑑NEO(ネオ)」おすすめランキング!

◆「算数図鑑」など、学校の勉強&自主学習に役立つ図鑑11冊

◆「給料図鑑」など本嫌いの子供でも読める、オモシロ図鑑9冊

◆知ると得する!「図鑑の使い方&活用例12例」

◆小学館図鑑NEO「昆虫」「昆虫2」違いは?買うならどっち?

◆図形や文章問題が苦手な子に「おすすめ算数ドリル」20冊 ←今ここ

◆読解力がつく!小学生向けの「おすすめ国語ドリル」

- 算数ドリルは効果ある?長男は中学生になって学年1位に!

- 【一覧まとめ】小学生におすすめの算数ドリル・問題集

- 文章題が苦手な子供に!学年別に選べる「つまずきをなくす 算数文章題」

- 分数や割り算の計算が早くなる!小学4年生以上におすすめの「素因数パズル」(天才ドリルシリーズ)

- とにかく算数の基礎を復習したいなら「くもんの小学ドリル」

- 根強い人気の「百ます計算」でひたすら計算スピードをアップ

- 解き方のコツを覚えて計算が得意になる「小学生のためのバク速! 計算教室」

- 集中力アップ!長い文章題を読むトレーニングになる「どっかい算」(天才ドリルシリーズ)

- 図形を書き写すだけなのに効果がすごい!「立体図形が得意になる点描写」(天才ドリルシリーズ)

- 中学受験にもおすすめ!やや難易度が高い「図形プリント」

- 楽しみながら文章題を読む練習ができる!子供が食いつく「たんていパズル」

- 幅広いジャンルで頭の体操!遊び感覚で問題を解ける「なぞぺー」

- 算数の解き方が1冊でマスターできる参考書&問題集「?に答える! 小学算数」

- 入試レベル!中学受験に使える5年生~6年生向けの1冊「高学年 自由自在 算数」

- 名探偵コナンのように算数の事件を解く!「おはなし推理ドリル」

- 切り離せるから使いやすい!全教科の1年間の復習にぴったり「全科プリント」

- おまけ①ドラえもんの学習漫画シリーズ「文章題がわかる」

- おまけ② 大人も一緒に楽しめるクイズ問題「5分で論理的思考力ドリル」

- おまけ③ 指先を使いながら図形の感覚を知る「おりがみで学ぶ図形パズル」

算数ドリルは効果ある?長男は中学生になって学年1位に!

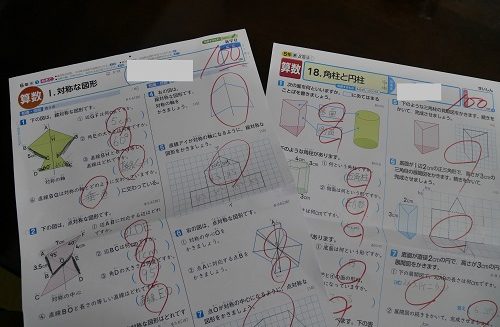

算数のドリルを続けて学校の勉強に効果があるかというと、我が家の子供たちの場合は、図形問題の感覚を身に付けられたのがよかったらしく、学校のテストでは毎回100点をとっていました。

算数の問題って、基本だけを覚えていると意外につまらないんですが、発展的なちょっと難しい問題をドリルで解くと、基礎の重要性が改めて理解できて、結果的に面白くなる場合も多いです。

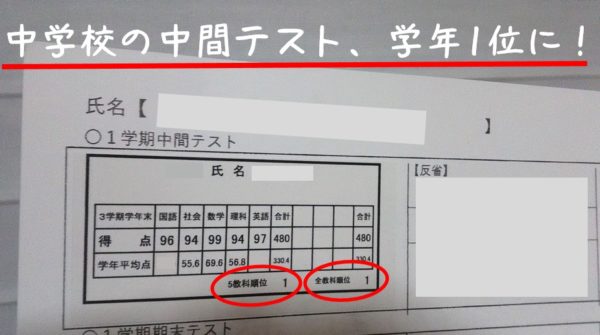

ちなみに、長男は中学生になってから、中間や期末など定期テストで、学年1位を何度もとっています。

ただ、我が家も問題集選びで迷走していた期間も長く、小学校2、3年生くらいからたくさんの市販のドリルを試してみて、ようやくこの記事に書いたドリルに落ち着いた感じです。

正直、子供によって合う・合わないもあるので、買ってみて「子供に合わない」と思ったら、ばっさり捨てて乗り換るのもアリです。

【一覧まとめ】小学生におすすめの算数ドリル・問題集

この記事がかなり長いので、最初に分かりやすくおすすめドリル一覧をまとめたよ。

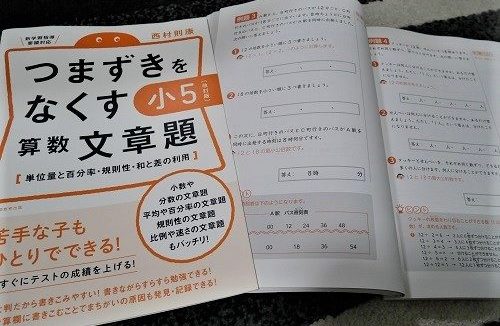

文章題が苦手な子供に!学年別に選べる「つまずきをなくす 算数文章題」

おすすめ年齢:小学1年生~6年生までレベル別に

苦手な文章問題を克服したい、という人におすすめなのが「つまずきをなくす 算数文章題」シリーズ。

2020年度の新学習指導要領に対応した内容で、文章題は小学1年生~小学6年生と、6段階のレベルに分かれているのがポイント。

教科書レベルの問題を基礎からじっくり解きたい、分かりやすい解説がほしい、という小学生におすすめです。

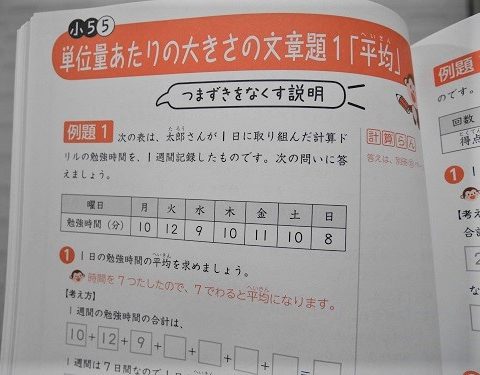

問題を解くまでのフローが丁寧で、自主学習にもおすすめ

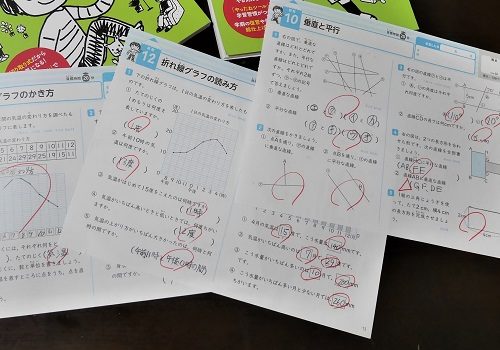

この問題集のメリットは、問題を解くまでの手順・フローが穴埋めになっていて、子供が自分で理解しやすいというところ。学校で習った内容で解けるので、毎日の自主学習・家庭学習にぴったりです。

また、個人的なポイントとして、ドリル自体が大きくて、子供が書き込みやすいところもいいです。計算スペースもあるので便利。

発展的な問題も載っているので、基礎が苦手な子供から、算数の得意な子供まで、幅広く使えるドリルです。

ちょっと苦手なジャンルなら、1学年下の問題集に戻って復習するのもアリ!

苦手な文章題も「解ける!」という感覚があり、子供も自信がつくドリル↓基礎を固めたい人におすすめ。

「つまずきをなくす」シリーズには、文章題以外に図形のジャンルも

ちなみに我が家が買ったのは「つまずきをなくす 小5算数 文章題」ですが、ほかに「平面図形・立体図形」「計算」など、苦手な分野に合わせていろんなシリーズが出ています。

レイアウトもゆったりしていて、教科書っぽくポイントがまとめられているので、予習や復習にもぴったりです。

図形が苦手な小学校高学年にはこれ↓夏休み・冬休みの復習にも使えるドリル。

算数の勉強に役立つ知育玩具の感想はこれ↓

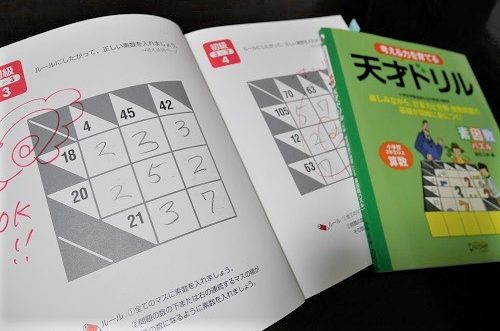

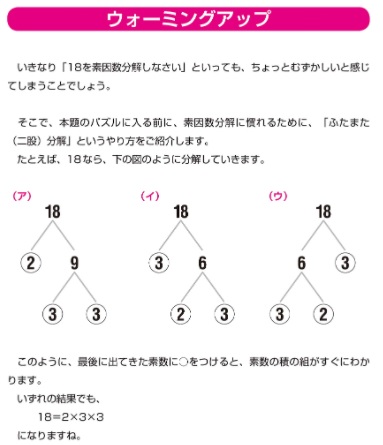

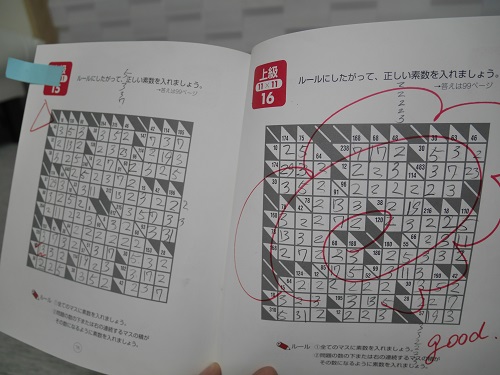

分数や割り算の計算が早くなる!小学4年生以上におすすめの「素因数パズル」(天才ドリルシリーズ)

おすすめ年齢:小学4年生くらいから

割り算の筆算を習い始めた、小学4年生くらいからおすすめしたいのが「素因数パズル」。算数の理解力はあるけど、計算があまり速くない、という子供におすすめです。

基本の解き方は「割り算」で、一つの数を「これ以上割れない素因数になるまで分解する」練習をします。

問題のイメージとしては、ナンプレ(数独)っぽいパズルのような問題。解きながら、どんどん計算力が上がっていくので、分数を習い始めたときに、計算スピードと素数の感覚が身についていて、通分や約分で圧倒的に有利になります。

素因数パズルをやってたら「71はどの数でも割り切れない!素数だ!」とか、ぱっと分かるようになった!約分とかも速くなった!

対象年齢は小学3年生以上とあるけど、個人的には、考え方を理解できる小学4年生~5年生くらいがおすすめ↓

とにかく算数の基礎を復習したいなら「くもんの小学ドリル」

おすすめ年齢:小学1年生~6年生までレベル別に

次におすすめするのは「くもんの小学ドリル」シリーズ。小学1年生~6年生まで学年別に分かれている公文の問題集で、かつ、「数・量・図形」「分数」「小数」など、ジャンルごとに1冊になっているのもポイント。

我が家は図形を強化したいと思い、当時小学5年生の次男に、「くもんの小学ドリル 算数 数・量・図形 5」を購入しました。

いざやらせてみると、難易度としてはかなり基本の問題なので、応用力をつけさせたかった私としては「しまった!」と思いましたが、まあ、ぱぱっと取り組める復習としてはぴったりの一冊。

すべて教科書レベルの問題なので、親がつきっきりで解法を教える必要もなく、丸付けも手がかからず、その点は楽です。

一枚ずつ切り離せるので、「今日のプリントはこれ」と親が手渡したり、管理もしやすいのもポイント。我が家は春休みの期間に、一年間の総復習として利用しました。子供の勉強習慣をつけるのにもおすすめです。

プリントの最初の方には、うっすらと式と答えが書いてあり、それをなぞるようになっている。算数の基本でつまずいている子におすすめ↓

根強い人気の「百ます計算」でひたすら計算スピードをアップ

おすすめ年齢:小学1年生~6年生までレベル別に

低学年ほどおすすめできる!「百ます計算」

ウワサには聞いていたけれど、今回、初めて買ってみたのが「百ます計算」シリーズ。

頭を使う思考力の問題ではなく、ひたすら計算のスピードをアップさせるための問題集です。1ページにたくさんの足し算問題があり、まったく同じ内容が10日間くらい連続で出るのが特徴。タイムを計っていれば、継続すればどんどん計算スピードが速くなっていることが実感できるとか。

我が家は、単純な計算ミスが多い、中学1年生の長男のために買いました。ついでに、小5の次男と、小1の娘にもレベル別に百ます計算シリーズを購入。

結果から言うと、小1の娘にだけ、かなり効果がありました。一日目は、なんと7分以上もかかっていた計算でしたが、10日間続けていたら、なんと2分50秒と、倍以上のスピードで計算できるようになりました。 ちなみに小学校1年生の娘に買ったのは「徹底反復 プレ百ます計算」で、小1レベルの簡単なたし算・引き算のプリントです。

我が家の小学1年生の娘にやらせて効果があった、プレ百ます計算↓値段も安くてうれしい!

小学校高学年になってもシリーズで使える

子供3人に、2週間程度「百ます計算」シリーズをやらせましたが、中学1年生の長男にはあまり効果がなく、小学5年生の次男は少しだけ計算スピードがアップしました。 やはり、こういった地道な計算力を上げるには、年齢が低い方が効果が高いです。

百ます計算シリーズは、徐々にレベルを上げていくことが可能で、最初は「徹底反復 プレ百ます計算」、次はかけ算・わり算も出てくるスタンダードな「徹底反復百ます計算」、さらに「百ます計算2 2けたと1けた」に進んでいくのがおすすめです。

いちばんスタンダードな百ます計算↓ たし算、ひき算、かけ算、わり算の各プリント2週間分セット。

解き方のコツを覚えて計算が得意になる「小学生のためのバク速! 計算教室」

おすすめ年齢:小学3年生以降

次におすすめするのが、ドリルというより「算数の解き方のコツ」を教える本、「小学生のためのバク速! 計算教室」。

分配すると簡単になる計算を「分配かっけえわ」法則、など、小学生も読みやすい軽妙なタッチで教えてくれるのがポイント。解説の合間に、確認問題がいくつか入っているので、試してみることもできます。

おすすめは、小学校4年生くらいから、中学生くらいまで。最後の方は 難しくなるし、かなり特殊な計算のコツになるので「たとえば試験とかで都合よくこんな問題が出てくる確率って?」とちょっと謎なので、活用方法としては算数が好きな子供のプラスα程度の教材としてがおすすめ。

数学や算数が好きな子供ならけっこうじっくり読めそう↓

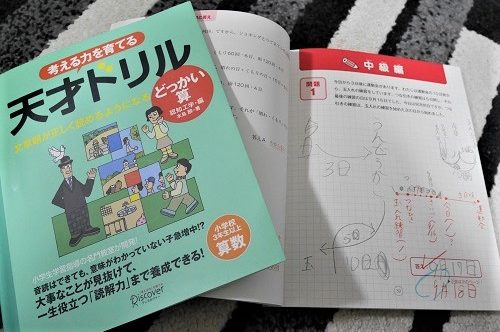

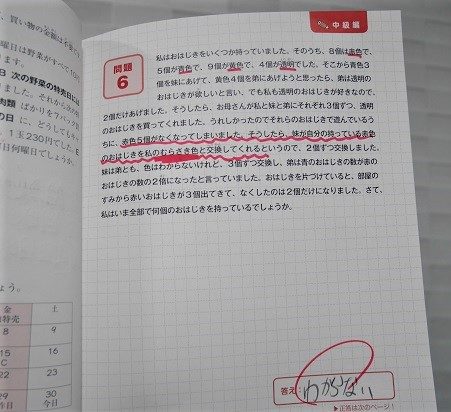

集中力アップ!長い文章題を読むトレーニングになる「どっかい算」(天才ドリルシリーズ)

おすすめ年齢:小学3年生くらいから

算数の長い文章問題が苦手という子供におすすめなのが、天才ドリルシリーズの「文章題が正しく読めるようになる どっかい算」。

このドリルの特徴として、問題の解き方・考え方はそこまで難しくないのですが、とにかく問題文が長くて不要な情報もたくさん入っている、という点。

問題を一部、抜粋します。

ぼくの家では、にわとりとアヒルをかっています。5日前、そのうち3羽が逃げ出してしまいました。そこで次の日に、新しく7羽のにわとりと6羽のアヒルを買ってきました。3日前、今度は4羽のアヒルが逃げてしまいました。2日前、またにわとりが1羽逃げました。そして昨日、5日前に逃げたうちの2羽が、3羽の野生のアヒルをつれて帰ってきました。今日、ぼくの家の庭には何羽のにわとりがいますか。6日前、ぼくの家には5羽のにわとりだけがいました。

「文章題が正しく読めるようになる どっかい算」中級編の問題7より抜粋

「どっかい算」では必要・不要の情報を判断するのが一番重要

このドリルでは、何度もじっくり読み返さないと、「どの情報が必要か」という判断ができず、計算式も立てられません。ちなみに長男が先ほどの問題を何度か読んだあと、必要な情報を取捨選択した結果がこれ。

ぼくの家では、にわとり

同上より抜粋とアヒルをかっています。5日前、そのうち3羽が逃げ出してしまいました。そこで次の日に、新しく7羽のにわとりと6羽のアヒルを買ってきました。3日前、今度は4羽のアヒルが逃げてしまいました。2日前、またにわとりが1羽逃げました。そして昨日、5日前に逃げたうちの2羽が、3羽の野生のアヒルをつれて帰ってきました。今日、ぼくの家の庭には何羽のにわとりがいますか。6日前、ぼくの家には5羽のにわとりだけがいました。

まず最初に「今、にわとりは何羽いるのか」という問題を理解して、それに関係する情報だけを抜き出すトレーニングです。ちなみに一番重要な情報が、最後に出てくる「最初に家にいたのは5羽のにわとり」という情報。

長男はいつも学校の算数のプリントをちゃっちゃと終わらせて、うっかりミスもたまにあったのですが、このドリルを始めてから、とにかく集中して問題文を読むようになりました。親としてはかなり大きなメリットです。

難しい解き方はなく、とにかく文章を読めば解けるのがメリット

この「どっかい算」は、特別な難しい解き方を知らなくても、とにかく文章さえきちんと読めば、解けるというのがメリットです。レベルとしては、初級は小学2年~3年生くらい、中級~上級は高学年くらいがおすすめ。

長男はカレンダーや日付関係の文章題が苦手で、初級と中級の問題で間違えましたが、コツをつかんで、上級問題でようやく正解できました。似た傾向の問題を何度か繰り返し解けるというのも、苦手を克服するうえでのメリットです。

文章題をきちんと読まない、うっかりやさんの子供におすすめ↓集中力が身につきます。

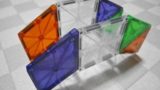

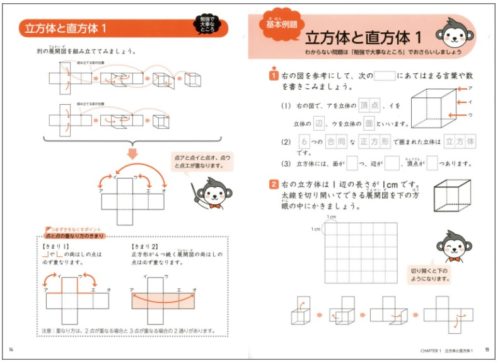

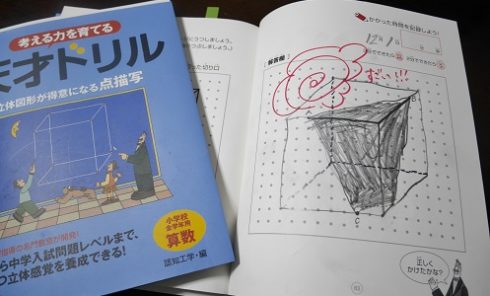

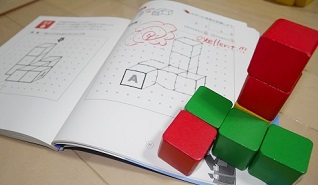

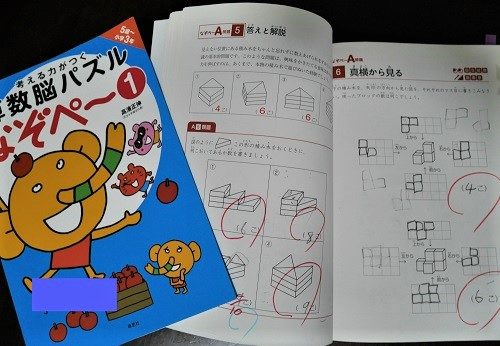

図形を書き写すだけなのに効果がすごい!「立体図形が得意になる点描写」(天才ドリルシリーズ)

おすすめ年齢:小学2年生くらいから

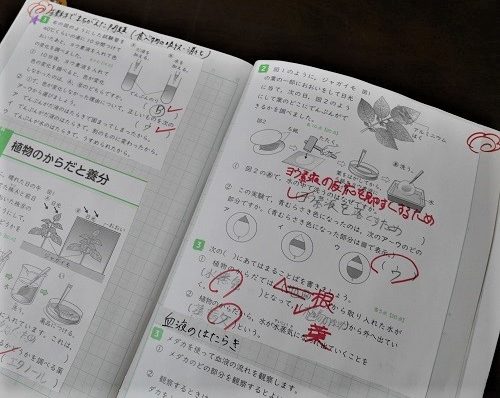

図形が得意な長男(当時小4)と、図形が苦手な次男(当時小2)が同じ時期に始めたのが、「天才ドリル(立体図形が得意になる点描写)」。

このドリルの面白いところは、「左の立体図形を、ただ右に書き写すだけ」というところ。大人にとっては「なんだ簡単じゃん!効果あるの?」と思いますが、長男と次男それぞれに効果があって、驚いた一冊です。

我が家で愛用しているドリルはこれ↓長男は、かなり楽しそうに進めています。

立体が苦手な子供も、次第に図形のイメージができてくる

けっこう苦労したのが、当時小学2年生だった次男。ただ立体図形を書き写すだけなのになぜか泣きながらやっていました。

そこで初めて「あ、図形が苦手な子にとっては、立体を書き写すだけでも難しいんだ」と気づいた私。いくつか立体を書き写すことで、子供は自分の中でイメージや立体感覚をつかんでいき、途中ですらすら書けるようになりました。

ちなみに立体図形がまだ苦手な子供には「平面図形が得意になる点描写」がおすすめ。

小学校低学年には平面図形のドリルがおすすめ↓左右対称になるように線を引くとイラストが現れる!

立体図形が得意な子供は、最後の発展問題にチャレンジ

一方、図形が得意な当時小4の長男は、すごく楽しそうに問題を解いていました。

後半部分は発展問題として「この図形を90度回転させた立体図を描け」という問題があり、やや難易度は高め。でも、ドリルを続けることで立体感覚ができたのか、長男と、図形が苦手な次男も、解けるようになったので驚きました。ちなみに長男は、これよりさらに難しい問題集「神童レベル」もチャレンジしています。

最初の「天才ドリル 立体図形が得意になる点描写」が終わったら、次はこの神童レベルにチャレンジしたい↓

俺もだんだん立体図が書けるようになった!天才ドリルの詳しい感想やレポートはこの記事!

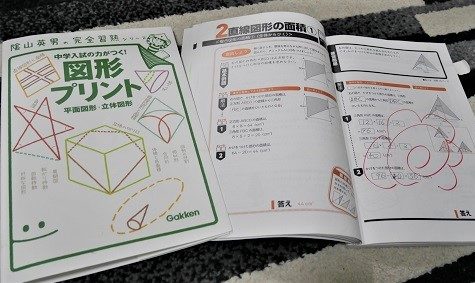

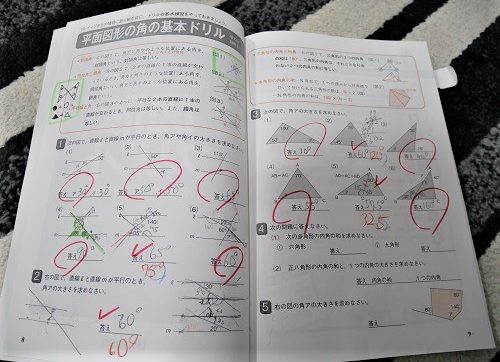

中学受験にもおすすめ!やや難易度が高い「図形プリント」

おすすめ年齢:小学5年生くらいから

小学校の教科書には載っていない、発展的な図形問題が載っているドリルが『図形プリント (陰山英男の完全習熟シリーズ) 』。

けっこう難しい平面図形や立体図形の問題がたくさん載っていて、一番最初の問題は「星の形の内角を全部足した角度はいくらになるか」という、解き方を知っていないと絶対に分からない問題。

解くまでの手順も丁寧に解説されて、似たような問題も載っているので、中学受験をする子供にとってはぴったりです。

公文や塾以外に、自宅学習でレベルアップした子供におすすめ

我が家では当時小学5年生の長男にやらせてみましたが、分からない問題は本当にお手上げで、 時々泣きながら解いていました(笑)。

あと、解答欄が小さくて、子供が角度や記号を書き込むときにとても不便です。ノートに問題を大きく書き写してから解くのがおすすめ。

いろんな種類の図形問題や知らなかった解法がたくさん載っていて、公文や塾以外でさらなる学力アップをめざしている子供に与えたいドリルです。

算数がもともと得意な子が、さらに力をつけるためのドリルとしてぴったり!

監修の陰山英男は立命館小学校副校長で、安倍内閣で「教育再生会議」委員もつとめた教育のエキスパート↓

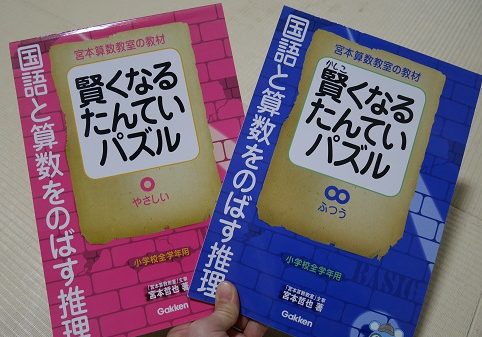

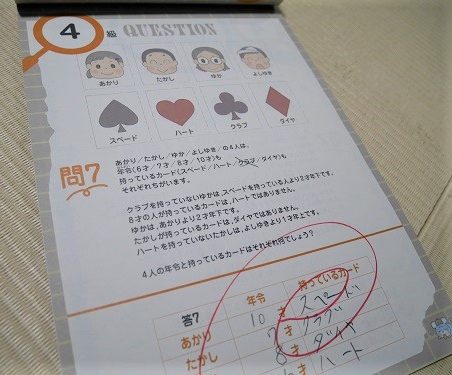

楽しみながら文章題を読む練習ができる!子供が食いつく「たんていパズル」

おすすめ年齢:小学1年生くらいから

次男が小学1年生のとき、担任だったベテランの女性教師にすすめられたのが「賢くなるたんていパズル(国語と算数をのばす)」という問題集。

このドリルはもともと、卒業生の8割以上を難関中学に合格させるという「宮本算数教室」の教材。問題のパターンは、3人の子供がそれぞれ言っているセリフから一つの正解を推理するという、とにかく論理力トレーニングに特化した問題集です。問題例はこんな感じ。

かいと・はると・あさひ・たかしがゲームをしました。

かいと「はるとに勝った。」

「賢くなるたんていパズル ふつう」6級の問1より抜粋

はると「たかしに勝ったけど、あさひに負けちゃった。」

あさひ「ぼくは、2位だった。」

たかし「かいとに負けちゃった。」

1位、2位、3位、4位はそれぞれだれだったでしょう?

探偵みたいに推理するのが子供は楽しいらしく、どんどん問題を進めていきました。

けっこう解きごたえがあって、大人も楽しい「ふつう」レベルの問題↓ 700円くらいで買いやすい値段。

子供のモチベーションが上がるドリル!楽しくやりたい子供におすすめ

この 「賢くなるたんていパズル(国語と算数をのばす)」 のメリットは、カラーで見やすく、1ページに1問とゆったりレイアウトで、子供がぱっと見て「やってみたい!」とモチベーションが上がるのがポイント。

クイズ感覚で楽しく解けるし、終わったら「合格証」が付いてくるなど、子供の楽しさや食い付きをよく考えたドリルです。レベル別に「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の3冊が分かれています。 その中でさらに10級、9級と、どんどん級が上がっていくので、難易度も分かりやすいのもポイント。

友達とキャンプに行ったとき、皆で一緒にたんていパズルをやって楽しかった。遊びっぽくて面白い!

小学1年生からできるのは「やさしい」レベルのたんていパズル↓一枚の両面に同じ問題があるので、日にちをあけて二度目もチャレンジできる!

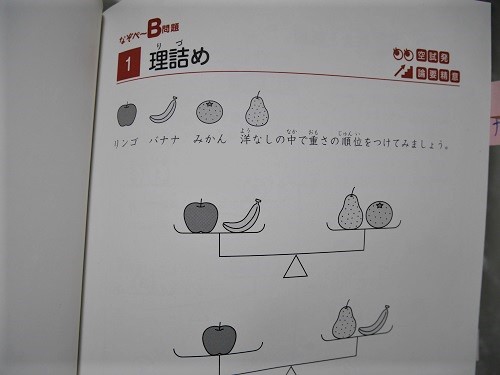

幅広いジャンルで頭の体操!遊び感覚で問題を解ける「なぞぺー」

おすすめ年齢:小学1年生くらいから

我が家が買ったのはこれ↓息子2人が小学低学年の時に始めました。

1ページ1問なので、ちょっとしたすきま時間にもできる

我が家が買ったなぞぺーは、5歳~小学3年生向けのもの。

問題例として、「二人三脚をしたときに転ばないような足の動かし方」や「下のような小銭を持っている時、200円の払い方は何通りあるか」など、とにかく「いろんな種類のミッションが出される」という感じです。

1ページ1問なので、ちょっとした自主学習やすきま時間に取り組みやすいのがメリット。また、ページをめくるたびに目新しい問題が出てくるので子供は楽しいようです。

なぞぺ~後半の、ちょっと難しい「B問題」や、難問「ウルトラ花丸問題」は、俺(当時小3)には難しすぎて解けなかった!

なぞぺーシリーズは他にもたくさんある

ちなみに、なぞぺーシリーズはすべて、学校の算数の授業内容に添うものではなく、あくまで思考力を鍛えるトレーニングとして使うのがおすすめ。

小学校高学年の子供なら、日常生活の中の空間の問題がたくさん載っている 「空間なぞぺー」が人気です。

なぞぺーの立体図や空間編はこれ↓小学4年生以上からの方がスムーズに解けそう!

ちなみに、「国語のなぞぺー」もこの記事で感想&口コミを紹介しています↓

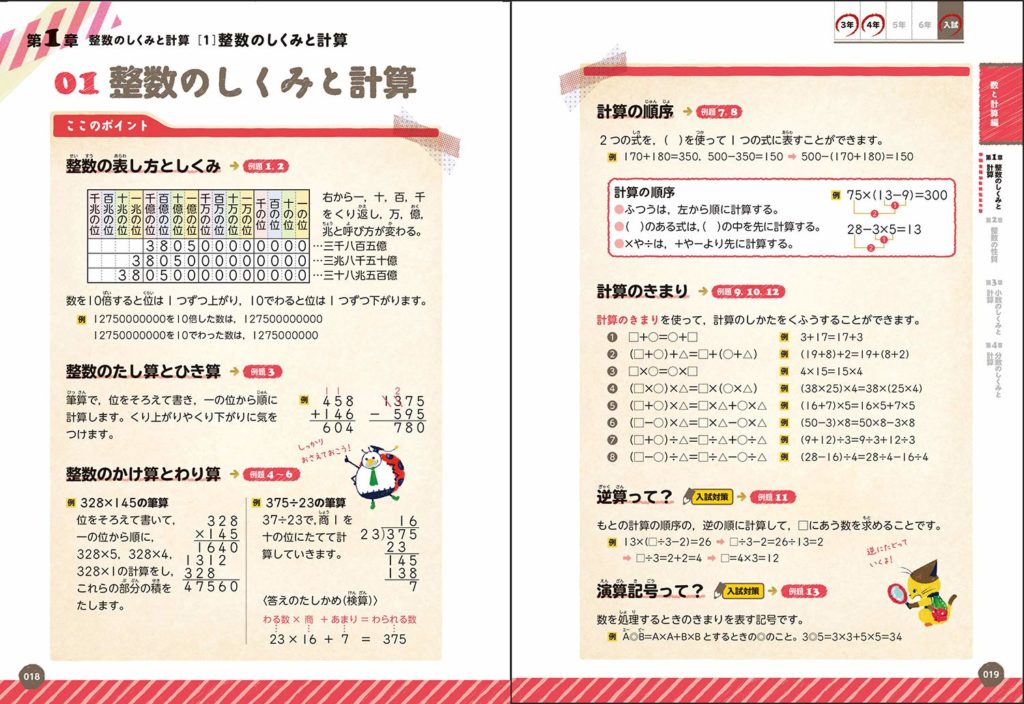

算数の解き方が1冊でマスターできる参考書&問題集「?に答える! 小学算数」

おすすめ年齢:小学3年生~6年生

次は、算数の解き方・解説ページがとにかく充実している1冊「?に答える! 小学算数」。

上で紹介した、なぞぺーで有名な高濱正伸が監修している参考書で「解き方を調べる」ことができる良書。

算数の6年間のつながりを分かりやすくまとめてあり、例題を解く問題集&問題の解き方を調べる参考書、という2側面で使えるのが大きなメリットです。

この「?に答える! 小学算数」は全774題が収録されているというボリュームの多さ&コスパの高さに加えて、とにかく、子供が見ても分かりやすい、理解できる!というのが圧倒的にいいです。カラーページの見やすさや、段階を追った解説など、群を抜いて丁寧で分かりやすいです。

小学3~6年が対象で、算数の苦手な子から、受験対策を意識している子供まで、幅広いターゲットに使えます。

アマゾンのレビューの高さも圧倒的!511ページという分厚い一冊で、家に早めに置いておきたい。

我が家おすすめの、勉強に役立つ図鑑はこれ↓

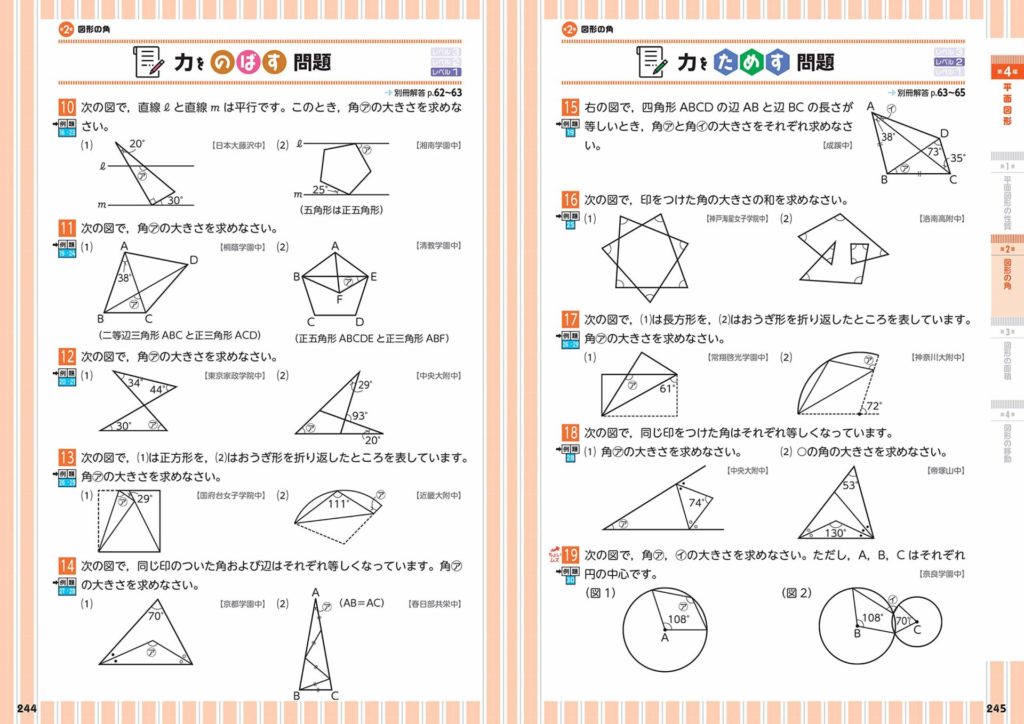

入試レベル!中学受験に使える5年生~6年生向けの1冊「高学年 自由自在 算数」

おすすめ年齢:中学受験をする小学5年生~6年生

最後に紹介するのは「高学年 自由自在 算数」という、中学受験する子供や、算数が得意な子供におすすめの参考書&問題集。累計2600万部という昔からのロングセラー参考書で、中学受験の補助教材として使っている親子が多いです。

例題&解き方の解説も載っていますが、問題自体はけっこう高度で、教科書の基礎レベルで十分という子供(算数が苦手な子供)には特に与える必要のない一冊。

問題レベルは「のばす」「ためす」「ちょいムズ」などいろんなレベルに分かれており、最後の章には「思考力強化編」がありますが、これはレベルが高すぎて、普通の子供がトライすると算数嫌いになります(笑)。我が家も無理です。

難関中学の入試レベルにも対応できるほどの難易度なので、受験生にとっては最強のバイブル。

全面改訂されて2020年に発売されたので、情報も新しくておすすめ!

名探偵コナンのように算数の事件を解く!「おはなし推理ドリル」

おすすめ年齢:小学4年生~6年生くらい

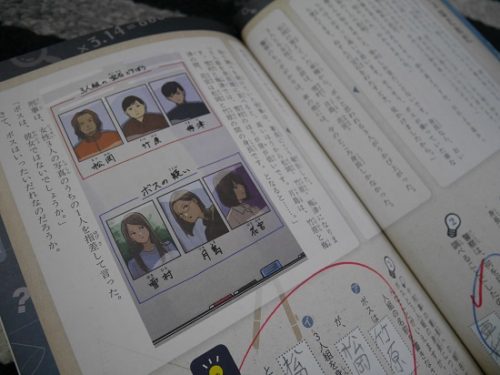

個人的に、算数嫌いの子におすすめしたいドリルが、学研の「おはなし推理ドリル」シリーズ。ドリルのように単元ごとにひたすら問題が続くのではなく、お話を読んで、算数にからんだ推理事件を解くスタイルになっています。

「おはなし推理ドリル 算数事件ファイル」では、「宝石どろぼうのボスを当てる」「アリバイの嘘を見破る」など、我が家の子供たちも興味津々!暗号や犯人を推理するために子供はいつの間にか夢中で長文を読んでいます。

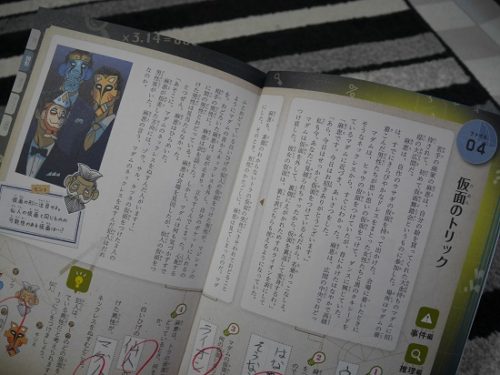

我が家が買ったのはこれ↓「アリバイのうそ」や「仮面のトリック」など算数にからんだ事件が15問入っています。

都道府県(社会)や生き物(理科)などほかの教科の「事件」もある

ちなみにおはなし推理ドリルは、事件のジャンルごとに色んなシリーズが出ています。社会が好きな子なら「都道府県事件ファイル」や「歴史事件ファイル」 、理科が好きな子供なら「生き物事件ファイル」、国語が好きなら「百人一首事件ファイル」など、子供が興味のある分野から選べるのもメリット。

シリーズは全部、小学4年生~小学6年生の、高学年向けです。

都道府県の知識が身につく18の事件ファイル。事件のナゾにせまりながら楽しく文章読解ができる!

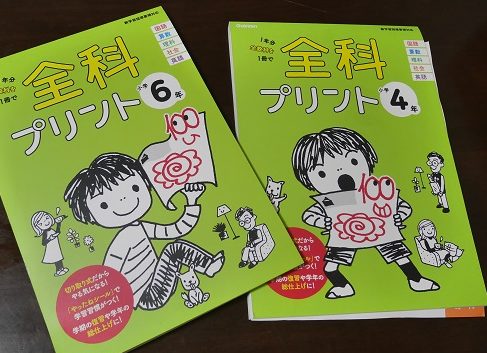

切り離せるから使いやすい!全教科の1年間の復習にぴったり「全科プリント」

おすすめ年齢:小学1年生~6年生までレベル別に

次におすすめするのは、我が家が2月くらいから春休み期間に重宝するドリル「全科プリント」。この一冊で、算数・国語・社会・理科・英語の5教科の一年分復習できる、春休みの復習にぴったりのドリルです。(けっこう量は多いです)。

1年生~6年生まで学年別に分かれているので、我が家は長男に「全科プリント 6年生」と、次男に「全科プリント 4年生」を買いました。6年生のドリルの方が分厚いです。

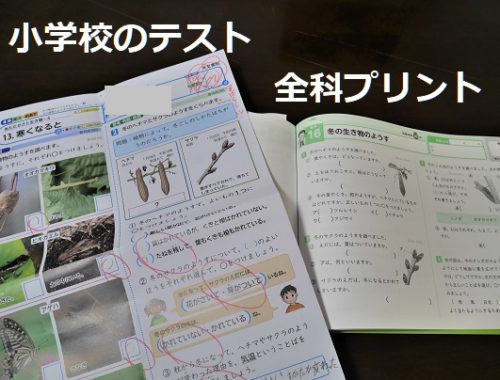

ドリルの問題の難易度としては、学習指導要領にも完全対応で、学校の授業のレベルそのまま。ミニテスト形式で、単元ごとの復習にも使えます。

我が子たちは理科とか社会とか、1学期に勉強したことを忘れている場合が多く、基本的な問題なのに、かなり間違いも多かったです。その後は教科書を見ながら直しをさせて、学習内容を思い出させる基礎復習にぴったりでした。理科とか社会も、ざっと一年分おさらいしておきたい、という家庭にもおすすめです。

ただ、この「全科プリント」シリーズには、問題の前に「要点のまとめ」や「この単元の解説」的なものは一切ついていないので、注意が必要です。

我が家は、ドリルの前によくある「この単元のポイント」みたいな解説部分を一切読まないので、この「全科プリント」みたいに、どんどん問題を解いていくタイプは性に合っていました。

でも、算数でつまずいている単元があったり、かなり苦手な教科がある場合は、「全科」プリント以外に、解説付きの基礎ドリルを買う方がおすすめです。

ちなみに、我が家は初めて、一枚一枚切り離せる「プリント形式」というドリルを買ったのですが、これが意外に便利。「今日はこれだけやってね」と親が英語3枚・国語3枚ずつ切り取って渡すので、親も丸付けや進捗を管理しやすく、子供も「今日の宿題」が量的に意識しやすく、モチベーションも上がります。

また、我が家は正解したプリントはどんどん捨てていっているのですが、間違えた問題は、学校の自主学習ノートに貼っています。プリント形式のドリルだからこそ可能なやり方です。

全科プリント4年生のドリルはこれ↓このページから、他の学年も探してみて!3学期に入ったら用意すると便利。

わが子にぴったりな算数のドリルを買って、チャレンジしてみてね!

ここからは、おまけの算数教材です!書き込み式のドリルではなくて、ぱらぱらめくりながら読める本を紹介しているよ。

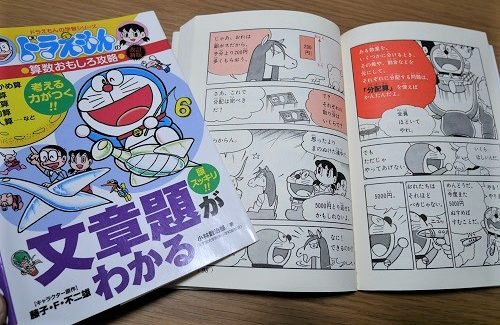

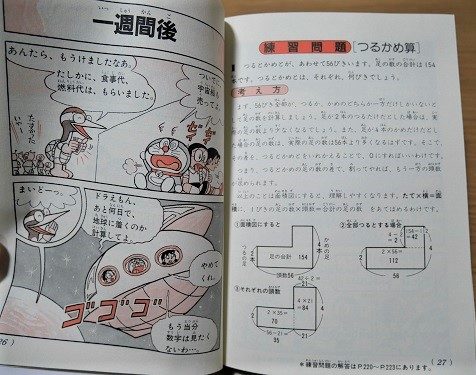

おまけ①ドラえもんの学習漫画シリーズ「文章題がわかる」

おすすめ年齢:小学4年生くらいから

算数の成績を伸ばすには、机に向かってドリルをする以外にも、すきま時間や車での移動中などにぱらぱらと読める学習漫画があると便利です。

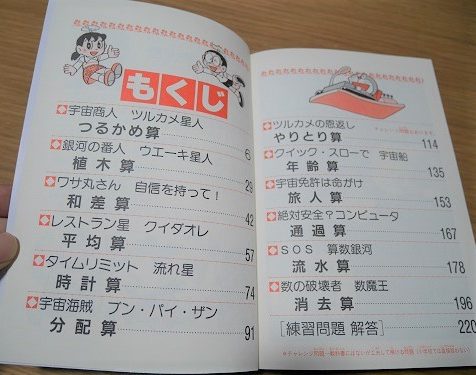

息子たちが家で楽しそうに読んでいるのが、学習漫画「ドラえもんの算数おもしろ攻略 文章題がわかる」。

勉強のためというより、息子たちはただ暇つぶしのために漫画を読んでいるだけですが、平均の出し方や年齢算を、ざっくり理解できるようになりました。

植木算やつるかめ算など、中学受験をする子供におなじみの計算が多い↓

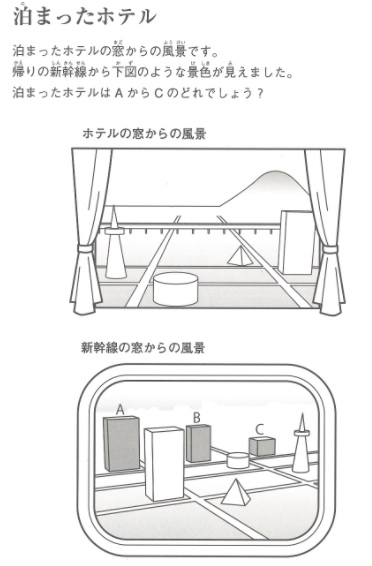

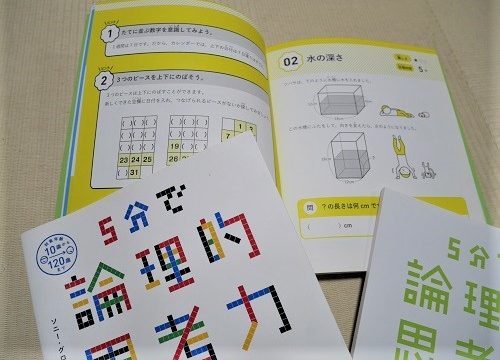

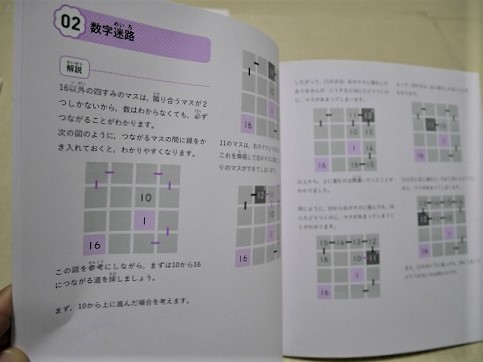

おまけ② 大人も一緒に楽しめるクイズ問題「5分で論理的思考力ドリル」

おすすめ年齢:小学4年生くらいから

最近注目される「論理的思考力」にスポットを当てた問題集が「5分で論理的思考力ドリル」。

「7人でジャンケンをしたら、伸びている指の合計が13本でした。グー・チョキ・パーは何人ずついる? 」というような、脳トレ的なクイズ集です。

対象年齢は10歳、小学4年生以上。問題は「スキャン回路」「クリエイト回路」など体系的に5つのジャンルにパターン化されていて、全部で35問の問題にチャレンジできます。

この本の魅力は、とにかく、子供っぽさがなくておしゃれなデザインという点。イラストレーターが大人気の寄藤文平なので、大人でもすっきり読みやすく、小学高学年の長男も「大人っぽくてかっこいい」と気に入っています。

あと、答えの解説ページがこれ以上ないくらいに親切なのもメリット。子供が問題を間違えた時、親も教えやすいのがいいです。

子供たちは学校にも持って行って友達と一緒に挑戦しているようです↓

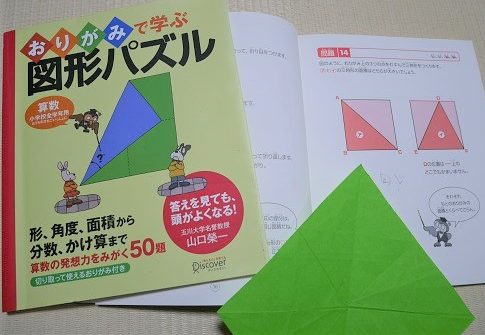

おまけ③ 指先を使いながら図形の感覚を知る「おりがみで学ぶ図形パズル」

おすすめ年齢:小学3年生くらいから

折り紙の問題を解きながら、図形の感覚を身につける本が「おりがみで学ぶ図形パズル」。折り紙が得意な子供は年長くらいから解けるようですが、我が家は小学高学年の長男も苦戦しています。

簡単そうなのに、角度、面積から分数、かけ算まで算数の発想力をみがく50問が入っていて、親子で一緒に「こうするんじゃない?」と折り紙を折りながらコミュニケーションをとれるのも楽しいです。

問題の内容としては、タングラムのように図形を組み合わせるパターンや、面積を考える問題など、小学校の算数に役に立つ内容も多いです。

特に、図形問題を解く上で重要になる「補助線」が、この本では「おりがみの折り目」となって見えるので、基本的な図形感覚を身につけるときにすごく重要。

ドリルのような書き込み式ではないので、ぱらぱらめくりながら好きな問題から解いていくのがおすすめです。

切り取って使えるおりがみが付いているので、家に折り紙がなくてもすぐに遊べます↓

算数のドリルって、実はたくさん種類があるんだね…

1冊の問題集の中でも、「やさしいレベル」「難しいレベル」とだんだんレベルが上がっていくドリルが多いから、自分の実力が分かりやすいよね!

紹介した算数ドリル一覧をまとめたのがこちら。

図鑑やドリルのおすすめ記事一覧はこちら↓

◆男の子が選んだ「小学館図鑑NEO(ネオ)」おすすめランキング!

◆「算数図鑑」など、学校の勉強&自主学習に役立つ図鑑11冊

◆「給料図鑑」など本嫌いの子供でも読める、オモシロ図鑑9冊

◆知ると得する!「図鑑の使い方&活用例12例」

◆小学館図鑑NEO「昆虫」「昆虫2」違いは?買うならどっち?

◆図形や文章問題が苦手な子に「おすすめ算数ドリル」20冊 ←今ここ

◆読解力がつく!小学生向けの「おすすめ国語ドリル」

他にはこんな記事がおすすめ!